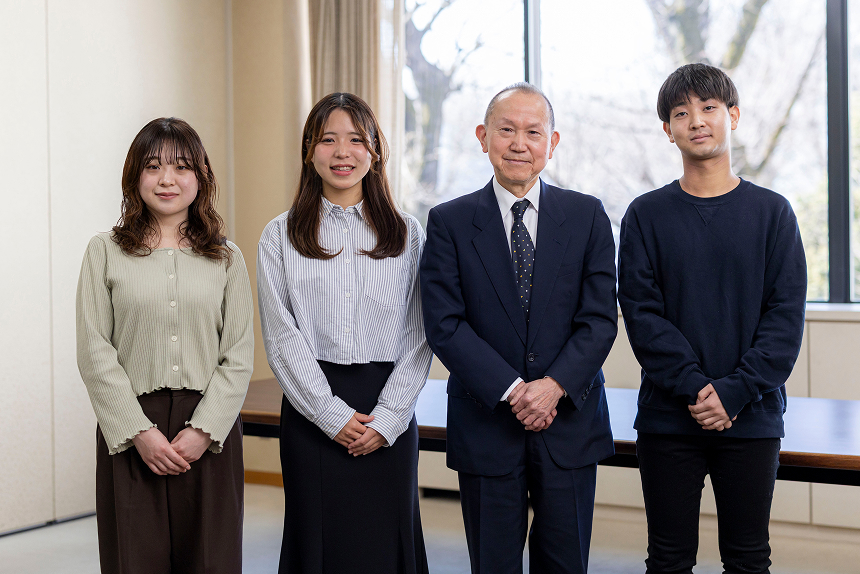

Talk Session 01

学長×卒業生座談会

これまでもこれからも。

「社大マインド」で福祉の道をリードする

さまざまな領域で活躍する卒業生と学長が、日本社会事業大学、

そして福祉業界の過去・現在・未来について語りあう座談会の様子をお届けします。

テーマは「多様なキャリアを描く卒業生が語る『リーダーシップ』と『社大マインド』」。

卒業生の現状やこれからのこと、母校での思い出など、注目のトピックが満載です。

-

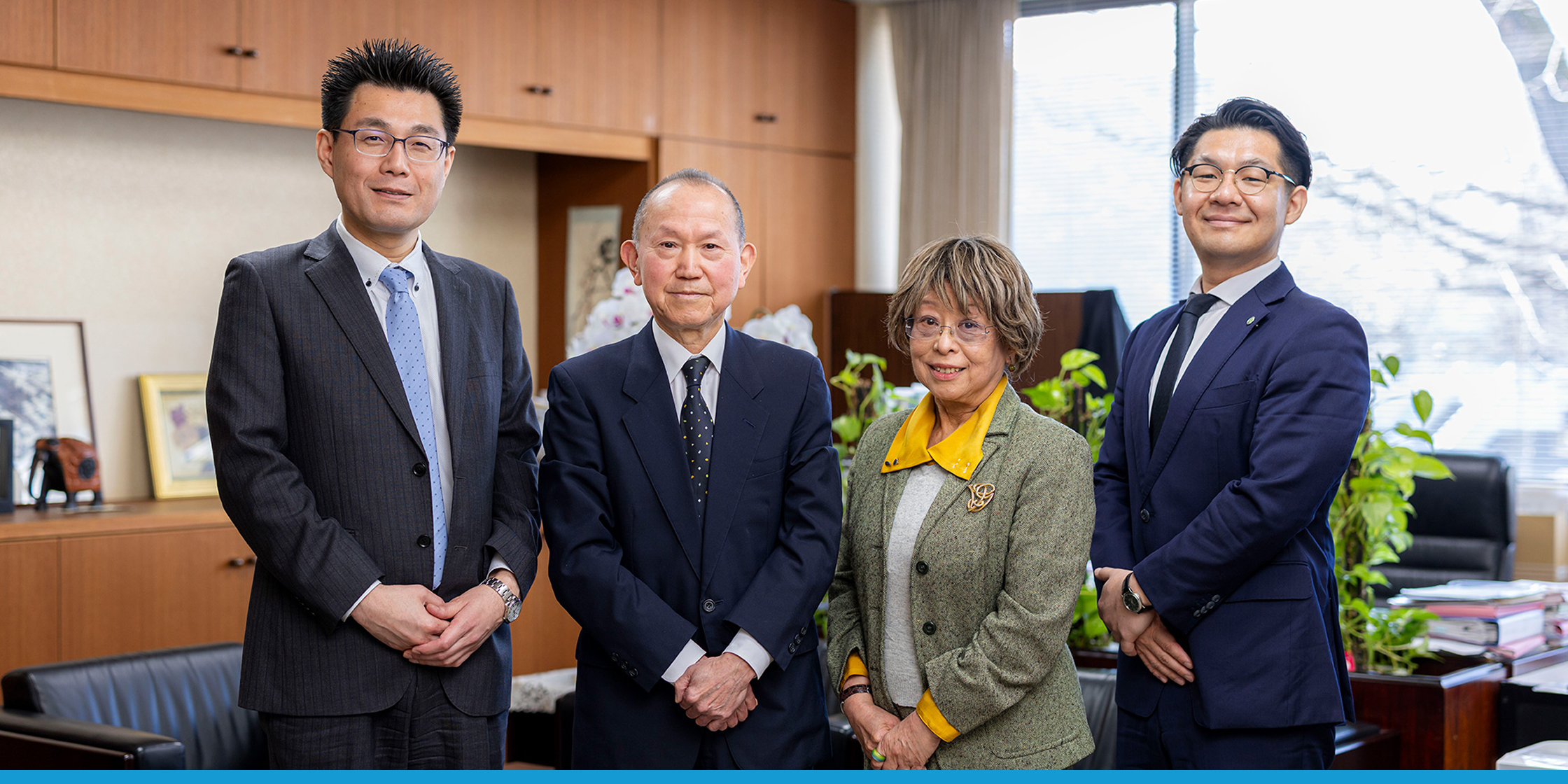

横山 彰

学長 -

岡本 多喜子

さん本学理事・同窓会副会長 明治学院大学名誉教授 社会福祉学部児童福祉学科 1976年度卒業、大学院博士前期課程1990年度修了

-

竹田 幹雄

さん本学評議員・同窓会会長 川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室担当課長 社会福祉学部福祉計画学科1999年度卒業、大学院博士前期課程2001年度修了

-

久木元 駿

さん本学同窓会運営委員 社会福祉法人常盤会総務部長 社会福祉学部福祉計画学科 2017年度卒業

※所属及びインタビュー内容は撮影当時のものです。

-

session 01

世代もフィールドも異なる

3人が語る理想のリーダー像 -

session 02

あの頃からずっと。

変わらずに学生を見守る温かな学び舎 -

session 03

いまも昔も社大に根づく

伝統的なマインドとは

Session01

世代もフィールドも異なる3人が語る

理想のリーダー像

-

横山

横山

日本社会事業大学には多様なキャリアをもつ卒業生・修了生の方々が数多くいらっしゃいます。本日ご参加くださったお三方も、行政機関、社会福祉法人、教育機関という異なるフィールドでご活躍中です。本座談会では、在学中の先生方やご友人との思い出、大学への想いなど自由にお話しいただければと思います。まずは、皆さまのこれまでのご経歴について簡単にご紹介いただけますでしょうか。

-

竹田

竹田

大学院修了後に川崎市に入職し、障がい児施設の指導員や障がい者福祉施策の企画立案、行政組織や職員配置の調整などさまざまな分野を経験してきました。厚生労働省に派遣された時期もあります。いまは川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室の担当課長として、在宅医療・医療介護連携、介護予防・地域リハビリテーション、高齢者・障がい者の相談支援に関する施策の企画調整などを担当しています。

-

久木元

久木元

東京にある社会福祉法人で生活支援員として働いたのち、鹿児島県を本拠地とする社会福祉法人に転職。関東方面の新規事業立ち上げなどを経験し、鹿児島の法人本部に異動しました。現在は、総務部長をつとめています。現場経験を通して、福祉制度を深く理解する大切さを実感し、他大学の大学院で社会保障法を学んでいた時期もありましたね。

-

岡本

岡本

大学卒業後しばらくは、東京都職員として東京都老人総合研究所で助手をつとめ、高齢者福祉や里親に関する調査にも取り組んできました。その後、日本社会事業大学の大学院1期生となり、修士論文が書籍化されて、東海大学の助教授に。以降は明治学院大学で助教授を経て教授となり、現在にいたります。研究活動では調査結果をもとに、老人ホームの運営について、利用者目線で提言したこともあります。

-

横山

横山

ありがとうございます。それぞれの分野でご活躍の皆さまに、ぜひお伺いしたいのが、「福祉のリーダー」として求められる資質についてです。どうぞ、率直にお話しください。

-

久木元

久木元

現代は、2040年問題に代表されるような複雑な社会問題をかかえている時代です。これらの課題はおそらく一つの専門分野だけでは解決できないので、社会福祉の分野にいる私たちが積極的に他分野と協力していかねばならないと思います。柔軟に、幅広い視野をもって、新たな社会インフラを生みだしていくことが必要ですよね。これまでの社会福祉の考え方を大切にしたうえで、時代にあわせた新しい福祉のあり方を考えていく、そんな姿勢があるといいのかなと。

-

竹田

竹田

その通りですね。人口は減る一方で、社会保障費は増えていく。限られた資源のなかでどうやって人々の暮らしを支えていくのか、考えていかねばなりません。同時に原点を大切にする、という姿勢も重要だと思います。本来福祉とは「本人の思いに寄りそう」ものです。そのため、専門家である自分が思い描いたプランに誘導してしまっていないかなと日々振り返るようにしています。

-

岡本

岡本

憲法にもありますが、年齢、性別、職業、経験などに関係なく、誰もが安心して暮らせる社会をつくることが大切です。また、人だけでなく動物や自然、文化の多様性も含めて、より広い視野で考えていくべきではないでしょうか。

Session02

あの頃からずっと。

変わらずに学生を見守る温かな学び舎

-

横山

横山

続いて、学生時代の思い出についてお伺いします。特に印象に残っている出来事やエピソードはありますか。

-

岡本

岡本

先生方が学生のことをよくご存知で、きめ細かに見てくださっているなぁという印象でした。学内奨学金を得たのでスキーに行けると話していると、こちらは面識がない先生から「あなた、奨学金はちゃんと学習を継続するために使うのよ」と突然声をかけられてびっくりしたことも。

また、当時は先生方が学生も参加できる読書会をひらいてくださっていて、私もよく顔を出していました。その先生方とは、社会人になってから一緒に研究会を開催していたことがあります。実は最初の就職先も、ある先生がご紹介してくださいました。その先生のゼミ生でもなく、授業だけは取っていたのですが、私のことを心配して声をかけてくださったのです。

長年高齢者福祉を専門にしてきたのですが、もともとそんなつもりはなくて児童福祉の仕事にたずさわりたかったんです。当時は、高齢者にちょっと苦手意識があったんですよね。でもその先生が背中を押してくださったおかげでいまのキャリアがあります。とにかく、教員と学生の距離が近かったですね。いまも、学生が先生の研究室に遊びに行くような雰囲気じゃないでしょうか。

-

竹田

竹田

先生方の現場への思いや経験談を、講義やゼミの時間に、あるいは個人的にお聞きできたことが財産になっています。あのときのお話や教えていただいたことが、現場で困難に直面したときに進むべき方向を示してくれる道しるべになっています。

-

久木元

久木元

私もゼミの先生のことはよく覚えています。福祉の奥深さや難しさに加え、「福祉には多角的な視点や客観性が欠かせない」と教わりました。特に印象に残っているのは、ある連続殺人犯について書かれたノンフィクション小説をテーマにした講義で「許しがたい悪人でも救わねばならないのが福祉である」とおっしゃっていたことです。優しさやきれいごとでは成り立たない、強い信念と覚悟が必要な仕事だと学び、いまもしっかりと胸にきざんでいます。また、友人や先輩、後輩と過ごした日々も忘れられないですね。卒業後も交流が続き、職場の課題について率直に意見を交換しあっています。多分野で活躍し、いろいろな視点をもつ仲間たちの存在は心強いですね。

-

横山

横山

先生方の面倒見のよさは、いまも昔も変わらず、本学の魅力の一つですね。現在ご活躍されている本学教員のなかにも、社大で、戦後の日本の福祉をリードしてきたビックネームの先生方から学ばれた方が多くいらっしゃいます。当時の教えが、いまに脈々と受けつがれているのを感じます。久木元さんがおっしゃったように、卒業生・修了生のネットワークの強さも社大の大きな特長の一つです。皆さまは同窓会事務局の業務にもたずさわっておられますよね。だからこそ、こうしたつながりの強さや大切さを日々実感されているのではないでしょうか。そこで、あらためてお伺いします。日本社会事業大学とは、皆さまにとってどのような存在でしょうか。

-

竹田

竹田

大切な人、思い、教え、マインド、そういうものがすべてある「社会福祉の基地」でしょうか。何かあれば戻ってきて、また飛び立っていける。そんな場所です。

-

久木元

久木元

福祉人としての私を形成してくれたのが、日本社会事業大学でした。一過性の優しさではなく、たとえ嫌われようとも本当に相手のためになることを思い、行動できる人が多かったです。福祉サービスはいまだけでなく、個人の将来を見すえて提供すべきもの、という福祉の原点にふれられました。一人の人間との向きあい方を学べた場所です。

-

岡本

岡本

とても居心地がよかったです。多様な考えの人がいて、それでいいと実感できた。学生運動家、脳性まひの患者会である「青い芝の会」の方、自閉症や知的障がい者の方、そのほかにもさまざまなバックグラウンドをもった仲間が集まっていました。おかげで、いろいろな世界を知ることができました。

Session03

いまも昔も社大に根づく

伝統的なマインドとは

-

横山

横山

創立80周年を迎えるいま、これまでを振り返ってみますと、本学には昔から変わらないマインドのようなものが息づいているように思います。卒業生の皆さまも、いまの在学生も、社会福祉の価値を大切にしながら、誰かのために行動できる力を持っているのではないでしょうか。

-

竹田

竹田

おっしゃる通りだと思います。私が付け加えるとすれば、いつの時代もとにかく真面目でひたむきな学生が多い印象です。何か困難に直面しても粘り強く、厳しい制約下でも状況を打開しようとするような姿勢もあるのではと。

-

久木元

久木元

学生自治会の学生さんとお話ししたときにも、母校のために頑張ろうという思いの強さを感じました。学生の愛校心の強さは私のいた頃から変わってないですね。加えて時代なのか、Webから得られる情報を活用して、しっかりと先を見すえたキャリアプランを練っているとも思います。

-

横山

横山

一方、卒業生の皆さまには、先ほど申しあげたマインドに加えて、現場で培った「自分を振り返る姿勢」や「分野を超えて協働できる力」が備わっていると感じています。いまの時代、福祉のリーダーには、率先して多様な分野をつなげる力、物事を複眼的にとらえる力、そして柔軟に対応する力が不可欠です。皆さまがまさにそうした力をしっかりと身につけておられることは、大変心強く、喜ばしく思います。なお、「こんな大学になってほしい」といったご要望やご意見があれば、ぜひお聞かせください。

-

久木元

久木元

大学に望むのは、これからも日本の福祉教育をリードする存在であってほしいということです。多分野で活躍する人材育成にも引き続き力を入れていただければと思います。近年、地域共生社会の重要性が言われていますが、まだまだ社会福祉以外の領域では浸透していないように感じています。分野の異なる方といい社会をつくろう、一緒に頑張ろうと思っても、そこで認識のずれがあるとうまくいきませんよね。そのため、福祉職はさまざまな領域に進出していく必要があります。また、同窓会では研究者と実務家がもっと交流できるような機会も設けていきたいですね。

-

岡本

岡本

久木元さんがおっしゃるように、日本社会事業大学出身というだけで、福祉業界では信頼を得られます。そんな大学はそうそうありません。同窓会のネットワークはぜひ生かしていきたいです。せっかく日本全国の福祉領域で活躍している卒業生がいるので、たとえばWeb上で求人情報やノウハウを共有できるような仕組みができるといいですね。

-

竹田

竹田

在学生がキャリアを描きやすくなるように、卒業生が大学や社大生とかかわりをもてる機会をもっと増やせたらいいですね。福祉の学びは大学卒業後、現場に出てからも続くものです。そうしたなかで福祉のリーダーが育ち、活躍が評判となり、彼らの姿に刺激を受けた次の世代が大学につどい、先輩の背中を見て成長していく。いい循環が生まれると思います。そこに同窓会も積極的に参画していきます。

-

横山

横山

最後に、今後のご自身の抱負や、未来の社大生へのメッセージをお願いいたします。

-

岡本

岡本

いま、長年の研究成果として明治期以降に設立された養老院の資料をまとめており、近く出版予定です。資料のなかには貴重なものもあり、ぜひ大学に寄贈できればと考えています。図書館で整理し、外部の方の閲覧にも供していただければと思います。後輩となる皆さんには「国籍、年齢、性別、障がいの有無などに関係なく、基本的な人権を保障する社会をつくっていきましょう」とお伝えしたいですね。伝統や方言の大切さ、人と自然、動物との共生などのテーマについてもしっかり考えなければいけません。あらゆる分野とつながっているのが、社会福祉なんです。

-

竹田

竹田

いまや福祉は市民の生活に欠かせないものです。介護や障がい、生活困窮といったニーズに向きあうのは簡単ではありませんが、だからこそ私たちには高い専門性が求められています。人口減少が進むなかで、ライフスタイルや社会保障制度、そして福祉のあり方も変わっていくでしょう。そのなかで、人々の暮らしを支えるために新たな道筋を示していかねばならないと思っています。

この仕事は一人で完結できる仕事ではありません。いろいろな人とつながり、協力しながら進めていくことが求められます。ぜひ、後輩の皆さんには日本社会事業大学で思いをともにできる仲間をつくってください。それでこそ、福祉という仕事のやりがいや楽しさも実感できるはずです。

また、知識や技術の習得も大切ですが、それをしっかりと実践に生かしてほしいと思います。「予算が足りない」「既存の制度では難しい」、そうした制約があるなかでも目の前で困っている人たちに寄りそえるように知恵を絞らなければなりません。一人で悩むより、仲間や同僚と意見を交わしながら、よりよい方法を見つけていきましょう。

-

久木元

久木元

実践から政策につなぐのが、社会福祉法人の役割です。誰もが幸せになれるような取り組みは、安全安心な福祉サービスを提供できた先にあります。引き続き質の高いサービスを心がけます。

また、地域ごとの課題に一つひとつ丁寧に向きあいながら、そこで得たノウハウを積極的に全国へ発信していけたらと考えています。個人的には、いずれ福祉制度や政策について、最前線で検討できる立場をめざしたいという思いもあります。と言っても現場に無理難題を押しつけるのでなく、実務家というスタンスは崩さずに、一歩ずつ着実に、理想の福祉を叶えていければうれしいです。

未来の社大生には、広い視野とさまざまな分野で活躍できるスキルを身につけてほしいですね。日本社会事業大学で学んだこと、経験したことは福祉に限らず、どの業界に進んでも役立つと思います。相手の立場に寄りそう姿勢、よりよい社会にするためのアイデアを生みだす創造力、これらは社会的に意義のある仕事の原点です。ぜひ、大学でしっかり学んでいただきたいです。

-

横山

横山

本日は、貴重なお話をお聞かせいただき、誠にありがとうございました。「地域共生社会」や「多様性」といったキーワードも挙がり、あらためて社会福祉が現代社会においていかに重要な役割を担っているかを、実感いたしました。皆さまのような頼もしい卒業生の存在は、私たちにとって大きな励みであり、誇りでもあります。今後も、本学で育まれた福祉職としてのマインドを大切に、それぞれのフィールドでご活躍されることを心より期待しております。また、在学生の皆さんにも、ぜひ先輩方の経験や熱い想いを受けつぎ、次の世代へとつなげていってほしいと願っています。

Other Session