Talk Session 02

学長×在学生座談会

「福祉の未来を切りひらく」

夢あふれる学生たち

それぞれのアプローチとは

学長が聞き手となり、学生たちに大学生活の様子や、これからの社会に望むこと、

そして自身の夢や目標について語ってもらいました。

夢あふれる未来に向かって、さまざまな活動に熱心に取り組む彼らの等身大の思いをお届けします。

-

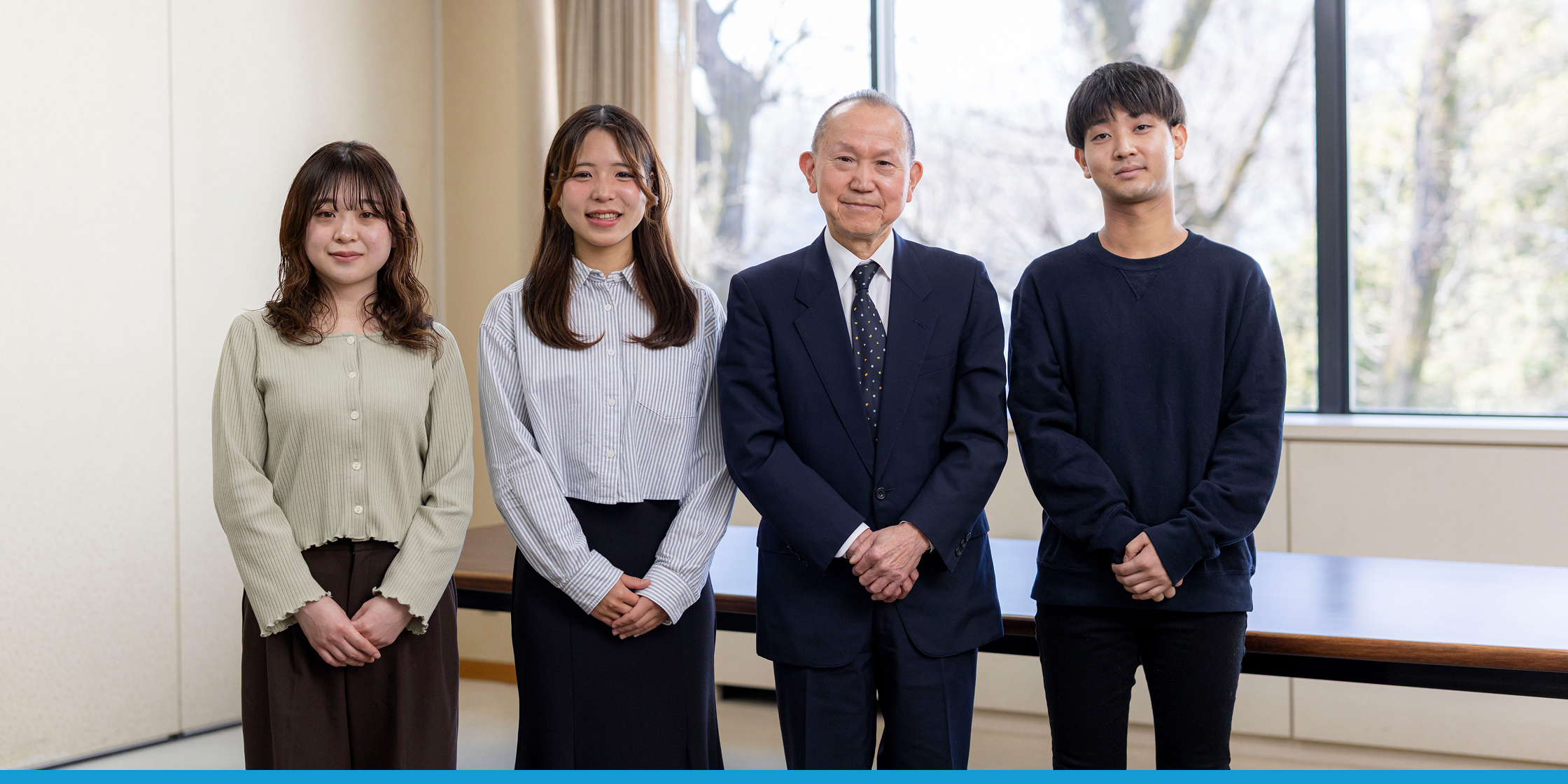

横山 彰

学長 -

石井 結莉

さん社会福祉学部 福祉援助学科 3年 学生自治会会長

-

大竹 海優

さん社会福祉学部 福祉援助学科 4年 多世代交流同好会代表

-

野沢 彩乃

さん社会福祉学部 福祉援助学科 3年 ボランティアサークル「オレンジクレヨン」代表

※所属及びインタビュー内容は撮影当時のものです。

-

session 01

「誰かのために」が

原動力

熱い気持ちを胸に福祉の道へ -

session 02

大学での学びの魅力とは。

ソーシャルワークの

「価値」と「基礎」を大切にする -

session 03

いまも昔も社大に根づく

伝統的なマインドとは

Session01

「誰かのために」が原動力

熱い気持ちを胸に福祉の道へ

-

横山

横山

本日は「福祉の未来を切り拓く:夢あふれる学生たち」をテーマにした座談会にご参加いただき、ありがとうございます。皆さんの普段の大学生活の様子について、率直にお聞かせいただければと思います。まずは、本学への進学を決めたきっかけを教えてください。

-

石井

石井

父が児童福祉関係の仕事に就いていたので、幼い頃から福祉は身近なものでした。児童養護施設で暮らす子どもと我が家で一緒に過ごす機会もあり、早い時期から里親委託に興味をもっていました。こうした背景から自然と、一人でも多く社会的養護にある子どもたちが一般家庭で暮らすにはどうしたらいいか、里親への支援を充実させることが必要なのでは......と考えるようになっていました。大学入学の決め手は、オープンキャンパスで児童福祉に関する模擬授業を受けたことです。「子育ての文化を知る」「親と子どもの自己実現」など、その先生ならではの視点で行われる講義に「ここで学び、自分の考えを突き詰めたい」という思いがめばえました。専門性の高さはもちろん、保育や児童ソーシャルワークなど多様な分野を学べる点も決め手でしたね。

-

大竹

大竹

僕は高校時代、不登校だった時期がありました。そのとき、家族や友人のサポートで立ち直れたので、同じように誰かを支えることができたらなと。それが福祉の道に進み、日本社会事業大学で学ぼうと思った理由です。

-

野沢

野沢

福祉の道に進もうと考えたのは、家族の問題を抱えている知人の力になりたかったからです。日本社会事業大学は歴史ある大学で、社会福祉士以外にもさまざまな福祉関連の資格が取得できると聞いて、早くから興味をもっていました。石井さんと同じく私も、進学の決意が固まったのはオープンキャンパスからです。先輩方の福祉に対する思いの熱さ、勉強とボランティア活動の両方に力を入れて活動されている姿に「私もこんな風になれたら」と憧れをいだきました。

-

横山

横山

皆さんそれぞれが、本学への強い想いをもって進学してくれたのですね。では、大学生活の中で特に熱中している活動にはどんなものがありますか。

-

大竹

大竹

僕は地域福祉や高齢者福祉を学ぶゼミに所属しています。ゼミの先生が中心となって進めている「社大の農的空間創出(新農福連携)プロジェクト」と、その運営にたずさわるサークル「多世代交流同好会」の活動に力を入れています。農林水産省の農山漁村振興交付金事業※1に選ばれているこのプロジェクトは、緑豊かな日本社会事業大学のキャンパスで、清瀬市をはじめとした地域の人たちと、農業や園芸をキーワードに多世代交流や地域づくりを進めていくというもの。これまでに、近くの保育園・老人クラブと協力して野菜の栽培・収穫などを行ってきました。大学で除草用に飼っているヤギの周りに地域の人たちや学生、先生たちが集まって、自然に交流が生まれることもありました。いまは堆肥づくりや、収穫した野菜を調理・実食するイベント、農業関係のセミナーも行っています。自治体や農業関係者と打ちあわせを重ねたり、農業や園芸のノウハウを学んだりと勉強になることばかりです。2年目にあたる今年度はゼミ以外にももっと多くの学生に参加してほしくて、多世代交流同好会を設立しました。

-

石井

石井

私はゼミで里親委託について学んでいて、まさにオープンキャンパスの講義で「この先生すごい!」と感動した先生にご指導いただいています。また、学生自治会の会長として、学生の皆さんが楽しく充実した学生生活を送れるようにと、工夫を重ねる日々です。学生自治会では「わっか」という、地域に根ざした若者の居場所づくりにも力を入れています。小さな子どもから高校生、社会人まで、誰でも気軽に立ち寄って一緒に料理やゲームができる、楽しく温かい空間になるように頑張っています。

-

野沢

野沢

熱中しているのは、ボランティアサークル「オレンジクレヨン」の運営で、代表をつとめていました。もともと児童虐待防止啓発運動である「オレンジリボン運動※2」を行っていた有志の団体で、サークルになったのは2024年度です。オープンキャンパスや社大祭、同窓会セミナーでの活動報告などを通じて、もっと広く活動を知ってもらおうと頑張っています。

-

石井

石井

社大祭でのオレンジクレヨンのブースは、周りから見てもひときわ大盛況でしたよね。

-

野沢

野沢

そう言ってもらえてうれしいです!来てくださった方々から「オレンジリボン運動について知るきっかけになった」「虐待のない社会になってほしい」といった感想をいただけて、すごく励みになりました。多くの方に見てもらう活動のため、私たちもしっかりと知識を身につけたうえで活動したくて、オレンジリボン運動発祥の地である栃木県小山市を訪れ、現地の高校生と交流したり、慰霊訪問を行ったりしています。痛ましい虐待死事件の起こった背景を考え、実際にその地を訪れたことで自分たちの活動への責任感が増し、サークルとして学科・学年の垣根を超えたつながりも深まったと思います。素敵な仲間に出会えてうれしいですし、より広く児童虐待防止の重要性を伝えられたことにやりがいを感じます。

-

横山

横山

皆さんが充実した学生生活を送っている様子がうかがえ、大変にうれしく思います。大学としても、こうした主体的な取り組みを今後も幅広くサポートしていきたいと思います。大竹さんの参加されている農的空間創出プロジェクトについては、私自身も事業採択に向けた準備段階からかかわり、活動を支援してきました。また、社大祭など石井さんが会長をつとめる学生自治会の活動や、野沢さんが代表のオレンジクレヨンの取り組みについても、教職員が一丸となって支えていきます。この他にも、インターンシップやボランティア、福祉活動コンペなど、学生の皆さんが思う存分さまざまなチャレンジができる環境づくりに、今後も一層力を注いでいきます。

Session02

大学での学びの魅力とは。

ソーシャルワークの

「価値」と「基礎」を大切にする

-

横山

横山

それでは次に、大学での学びの中で印象に残っていることや、魅力に感じている点があればお話しいただけますか。

-

大竹

大竹

実習が視野を広げてくれたと感じます。僕が地域福祉に興味をもつようになったのは3年次で、社会福祉協議会での実習に参加したことがきっかけです。地域の活動に参加してみて、住民の皆さんとの連帯感が感じられていいなと思ったんですよね。地域一体となったまちづくりに取り組んでみたいです。

-

石井

石井

私もつい先日、社会福祉協議会の実習に行ってきました。さまざまな福祉サービスの利用者、福祉専門職、地域住民など多くの方々とかかわる機会があり、ソーシャルワークにおける「想いのつながる支援」の重要性を実感できました。ある引きこもり支援のサロンを運営されている方が「自分もかつて外に居場所がほしかった。だからこそ、同じような思いをかかえる人が安心できる場をつくりたい」とおっしゃっていたのが印象に残っています。

-

野沢

野沢

重度知的障がい者施設での実習が、思い出深いです。これまであまり障がいのある方とかかわる機会がなかったのですが、そこで働く方や利用者の皆さんの思いにふれ、意識が変化していきました。言葉を交わさなくてもコミュニケーションは図れる、「共にいる」ということが大切なんだと気づけたんです。これまでの先入観が覆されました。

-

石井

石井

あとは最初にお伝えしたように、専門的でありながら幅広く学べるところも魅力的です。ゼミの先生が担当された「社会福祉原論」は深く心に響いた授業です。ソーシャルワークでは「すべての人間が平等でかけがえのない存在として尊重される」という「価値」(考え方)のもとに、支援を実践します。自分のなかに「この人の人権が守られているか」「社会正義にかなっているか」という視点がなければ、どんなに優れた知識や技術をもっていても適切な支援にはつなげられません。授業では、この「価値」を磨く大切さを学びました。

-

大竹

大竹

実習だけでなく、そうした社会福祉の基礎にふれる学びも充実していますよね。僕もある授業で、支援対象者が本来もっている力を引き出し、自分で考えて行動できるようサポートする「エンパワーメント」の重要性を知りました。以来、自分の実践にも生かせるようにと胸にきざんでいます。

-

石井

石井

実は私、たまたま卒業生の方と実習先で一緒になったときに、「社大生だよね?」と声をかけられたことがあったんです。大学名を伝えていなかったのになぜだろうと不思議でした。理由を聞くと「エビデンスがしっかりした受け答えだったから」と言われて驚きました。社大生には、そうしたソーシャルワークの基礎を大事にするマインドが共通してあるのではないでしょうか。

-

横山

横山

本学の強みは、「ソーシャルワークの価値」に根ざし、基礎を大切にして理論と実践の両面からしっかり学べる環境が整っている点にあります。皆さんのお話は、まさにその特長がわかるエピソードで、大変心強く感じました。

Session03

めざすべき社会に向けて、

いまできることを全力で

-

横山

横山

皆さんが大学での学びを通して、いろいろなことを吸収しているようで、大変うれしく思います。それでは次に、将来の目標や夢を教えてください。

-

野沢

野沢

現在は児童ソーシャルワーク課程で、子どもの福祉や子どもを取り巻く人々への支援について学んでいます。ですが、実習やボランティア活動で高齢者や障がい者の分野にもふれ、興味の幅が広がったので、もう少し考え抜いて進路を決めるつもりです。また、さまざまな社会問題を身近なこととして感じ取れる人が増えてほしいとも思っています。具体的な行動を起こさなくても、何かに興味をもつ、知る姿勢がまず大切なのではないでしょうか。私が児童ソーシャルワーク課程で学ぼうと思ったのも、身近な人が家庭に問題をかかえていて、何か助けになりたいという思いからスタートしています。これからも児童福祉に限らず、世の中のさまざまなトピックにアンテナを張っていきます。

-

大竹

大竹

ゆくゆくは社会福祉協議会で働きたいですね。クライエントが自力で課題を解決するための支援ができるソーシャルワーカーになりたい、という気持ちもあります。かかわった人々がみな幸せでいられるような、温かいつながりのもてる社会をめざして頑張ります。

-

石井

石井

私の夢は「研究もできる実践者」で、卒業後は大学院に進学する予定です。この思いは、これまで多様な講義にふれてきたからこそ、めばえたものだと感じます。研究を通じ、子どもを育てる大人への支援を充実させられるよう、自分なりのアプローチを探っていきます。大学院博士前期課程修了後には、就職先として里親委託にかかわれる職場を視野に入れています。また、ふたたび学びを深めたくなったときには、日本社会事業大学の博士後期課程への進学も一つの選択肢として考えています。いつだったか「福祉はふだんのくらしをしあわせに」という言葉を耳にしたことがあり、いまでも心に残っています。児童福祉の分野では、子ども時代にどう過ごしたのかがその後の人生に大きく影響すると考えられています。そのため、まずは子どもに関する福祉の充実に取り組み、彼らが普段から幸せに暮らせるよう働きかけていきたいです。そうすれば、彼らが大人になっても、満ちたりた暮らしを送れると信じています。

-

横山

横山

最後に皆さんの後輩となる入学希望者の方々へのメッセージや、大学への要望などがありましたら、ぜひお聞かせください。

-

石井

石井

日本社会事業大学をめざす皆さんにはいろいろな志望動機があると思います。大学での学びを経て、それがどのように変化していくのか楽しみにしていてください。元からしっかりとした目的意識があれば当初のままかもしれませんし、逆に最初は漠然としていた思いが次第に明確な目標となるかもしれません。それぞれの夢に向かって、ソーシャルワークの知識や技術、ソーシャルワーカーとしての価値を磨いてください。私自身も、福祉の道をともに歩む仲間として、一緒に成長していきたいです。

-

野沢

野沢

福祉を真剣に学ぶ学生、幅広い分野で活躍されている先生方、頼もしい卒業生の皆さん、大学生活を支えてくださる職員の方々、そうした素晴らしい人たちとの出会いがここにはあります。大学に望むこととしては、引き続き福祉のリーダーを育てるために、より充実した教育を行っていただけたらと思います。多様なバックグラウンドをもつ学生が集まるなか、それぞれの意向にあわせて学べる柔軟な環境や、互いに高めあえる学びの場が、これからも変わらず続いていってほしいですね。

-

大竹

大竹

スキルや理論も重要ですが、それ以上に大切なのは、相手の気持ちを想像し、寄りそう姿勢ではないでしょうか。実習などを通して多くの人とかかわる中で得られる「やさしさ」を大切にして、有意義な学生生活を送ってほしいです。大学にはこれまでと変わらず、高い志とモチベーションをもって学ぶ学生を育てていただきたいですね。

-

横山

横山

ありがとうございます。本日の皆さんのお話から、「誰かのために」「ソーシャルワーク・社会福祉の価値を大切にする」という姿勢がしっかり伝わってきました。これは社大生に代々受けつがれてきた精神であると感じています。大竹さんの言うように、寄りそう姿勢や「やさしさ」を大切にする心とも言えるでしょう。これからの未来を担う学生の皆さんには、理論と実践の両面から学び、よりよい社会をめざして変革をもたらすことのできる「福祉のリーダー」として成長してほしいと願っています。野沢さんもふれていたように、本学には卒業生・修了生の幅広いネットワークが築かれています。皆さんも将来、その一員として活躍されることを期待していますし、それぞれが人として大きく成長してくれたら、何よりうれしく思います。また、石井さんのように大学院に進学し、専門性を一層深めていく学生や卒業生が今後ますます増えていくことも、大変心強く、歓迎すべきことです。今後の皆さんのご活躍を心から楽しみにするとともに、皆さんのご期待に応え続けられる大学でありたい。そのために、私たちも努力を重ねてまいります。

- ※1 正式には、令和6年度農山漁村振興交付金(都市農業機能発揮対策(都市農業共生推進等地域支援事業))都市農地創設支援型。

- ※2 運動の概要は こちら をご覧ください。

Other Session